- 代表ブログ

2025年の首都圏における注文住宅価格の変化とは?注文住宅価格を抑える方法を解説

首都圏で注文住宅を検討中の方へ。価格高騰の現状、理由、対策を徹底解説!国土交通省データに基づき、建築費用の相場、価格変動の背景、予算オーバーを防ぐためのエリア選びや補助金活用術まで、家づくりに必要な情報を網羅しました。

「首都圏で注文住宅を建てたいけど、価格が高騰しているって本当?」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。2024年、首都圏の注文住宅価格は、建築費や土地代の上昇、資材価格の高騰など、さまざまな要因が重なり、過去最高水準を記録しています。

そこで今回は、国土交通省などの公的機関のデータを基に、首都圏における注文住宅価格の最新動向を分かりやすく解説します。価格変動の背景から、今後の予測、予算オーバーを防ぐための対策まで、注文住宅を検討している方が知っておくべき情報を網羅しました。

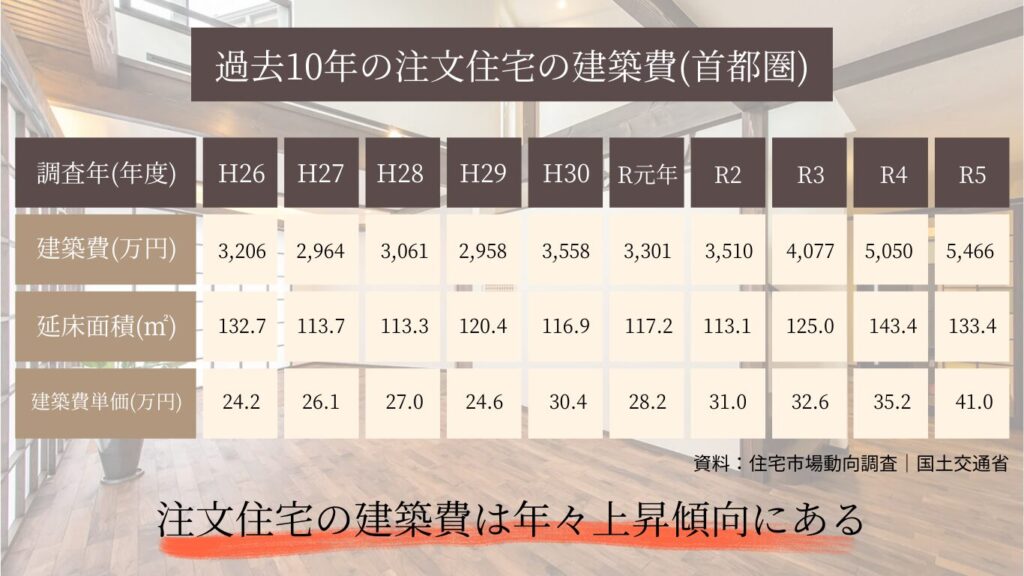

首都圏の注文住宅価格は大幅上昇

国土交通省が公開した「令和5年度住宅市場動向調査」によると、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県といった首都圏では注文住宅の平均建築費が 5,000万円以上に上昇しています。これは、2014年頃と比べて70%以上の値上がりです。

なぜ首都圏の注文住宅の価格が上がっているの?

首都圏の住宅市場は、全体的に価格上昇傾向にあります。その要因としては、建築資材の高騰、人件費の上昇、土地価格の上昇などが挙げられます。

理由1.地価の上昇

東京都心部を中心に地価が年々上昇しており、建築費に大きく影響しています。特に、駅周辺などの利便性の高いエリアでは、土地価格が高騰。また、近郊の神奈川・埼玉・千葉でも一部を除き、人気エリアは価格が高騰しています。

理由2.建築資材と人件費の高騰

ウッドショックや鋼材価格の上昇が続き、資材コストが大幅アップしています。また、建設業界においても人手不足が深刻化しており、特に都心部では職人の確保が難しいのが現状です。働き方改革による労働時間も短縮し、結果として人件費の上昇につながっています。

理由3.省エネ基準の強化

省エネ性能表示制度の導入や建築基準法の改正により、住宅の建築コストが上昇傾向にあります。特に、住宅の省エネ基準引き上げに伴い、断熱材や高効率設備の導入が必須となり、これが建築コストを押し上げる要因となっています。

今後の見通しは?

注文住宅の価格は、建築資材や人件費の高騰により、今後も上昇傾向が続く可能性があります。

ただし、政府の住宅取得支援策や金融機関の住宅ローン金利の動向など、さまざまな要因が価格変動に影響を与えるため、今後の動向を注意深く見守る必要があります。

首都圏ハウスメーカーごとの建築費総額

実際に注文住宅を建てるにはいくら掛かるのでしょうか。ここで、首都圏の各ハウスメーカーの建築費総額を見てみましょう。

※価格帯は建物の広さや仕様、立地条件などによって変動します。

I工務店

- 建築費総額:約3,500万円~4500万円

- 特徴:高い省エネ性能と品質を提供し、長期的な光熱費削減を考慮した家づくりに取り組んでいる。

S林業

- 建築費総額:約3,500万円~5,500万円

- 特徴:独自のビッグフレーム構法により、設計自由度が高く開放的な空間づくりが得意。

Sハウス

- 建築費総額:約4,000万円~7,000万円

- 特徴:鉄骨造と木造の両方に対応しており、高品質な素材と優れた施工技術を取り入れた家づくりに取り組む。

Mホーム

- 建築費総額:約4,500万円~7,500万円

- 特徴:優れた耐震性・断熱性・耐久性を実現するプレミアム・モノコック構法が特徴。

注文住宅の建築費用を抑えるポイント(首都圏編)

「少しでも予算を抑えたい!」という方のために、首都圏でのコストダウンのポイントをご紹介します。

エリア選びは23区以外でも検討する

予算内で理想の住まいを探すには、都心へのアクセスを考慮しつつ、23区以外の多摩地区、横浜市郊外、埼玉県南部など、土地価格が抑えられるエリアも検討しましょう。これらの地域は、通勤圏内でありながら比較的安価です。

また、郊外では駅近にこだわらず、徒歩15~20分圏内まで範囲を広げることで、土地の選択肢が増え、価格を抑えられます。バスや自転車の利用も検討しましょう。

間取りをシンプルにする

複雑な形状の住宅はデザイン性が高い反面、外壁面積の増加による材料費・施工費の増大、構造計算の複雑化による設計費・構造材費の増加を招き、建築コストを押し上げます。

対照的に、長方形や正方形といったシンプルな設計は、外壁面積と構造が単純なため、材料費・施工費を大幅に削減できます。また、シンプルな形状は設計の自由度も高く、将来的な間取り変更や増築にも対応しやすいという利点があります。

標準仕様を活かす

注文住宅の費用を抑えるには、標準仕様を最大限に活用することが重要です。設備や内装のグレードを見直し、標準仕様で十分な部分を選ぶことで、大幅な予算削減が可能です。

例えば、キッチンの食洗機や浄水器などのオプションは後から設置できる場合があります。まずは標準仕様のシンプルなキッチンを選び、必要に応じて後でグレードアップを検討しましょう。

あるいは、標準仕様を基本としつつ、特にこだわりたい部分のみグレードアップする方法も有効です。これにより、全体の費用を抑えながらも満足度の高い住まいが実現できます。

補助金制度を活用する

2025年には、「子育てグリーン住宅支援」や「東京ゼロエミ住宅助成」など、省エネ住宅・子育て世帯向けの補助金・助成金で建築費を大幅に軽減できます。

例えば、「子育てグリーン住宅支援」は省エネ新築に最大160万円、「東京ゼロエミ住宅助成」は省エネ設備導入に最大240万円を支給。

国の制度に加え、自治体独自の制度も活用すれば、更なる費用軽減が可能です。

トータルでお得なのはランニングコストを優先した家づくり

初期建築コストだけでなく、長期的な視点ではランニングコストを優先した家づくりがよりお得です。省エネ設備や高断熱仕様は初期費用を増やしますが、光熱費を大幅に削減できます。

例えば、高性能な断熱材や窓は冷暖房効率を高め、太陽光発電や蓄電池は光熱費をさらに抑えます。これらの初期投資は、補助金制度を活用することで負担を軽減できます。

2025年は、子育てグリーン住宅支援事業や東京ゼロエミ住宅助成事業など、省エネ住宅への補助金制度が充実しており、初期費用を抑えつつランニングコストの低い住宅が実現可能です。

長期的に見ると、省エネ性能の高い住宅は将来的な資産価値の向上も期待できます。地球温暖化対策への関心が高まる中、環境意識の高い層からの需要が高く、中古市場でも有利になる可能性があります。

ランニングコストを抑えた家づくりは、真柄工務店におまかせ

ランニングコストを抑えた家づくりは、真柄工務店にお任せください。お客様の予算とライフスタイルに合わせ、将来の光熱費も考慮した最適なプランをご提案します。

高断熱・高気密の家づくりを得意とし、省エネ設計で光熱費を大幅削減。太陽光発電や蓄電池などの省エネ設備導入も可能です。

補助金制度や税制優遇制度の情報提供・申請サポートも行い、お客様の賢く快適な家づくりを支援します。

まとめ

建築コストと地価の高騰で、首都圏の注文住宅価格は上昇傾向にあります。今後も価格上昇の可能性はありますが、エリア選択や補助金活用で費用を抑えられます。特に補助金を利用すれば、建築費の一部を賄いつつ、省エネ住宅の実現も可能です。理想の家づくりには、最新の価格動向を把握し、自身に合ったエリアと建築プランを検討することが重要です。「こんな家に住みたい!」という想いを大切に、信頼できるハウスメーカーと相談し、賢い住宅購入を目指しましょう。